Das Interreg-Projekt ReactiveCity bekämpt Biozide

ReactiveCity bekämpft Biozide in Städten. Am Donnerstag, den 18. September, wird das Interreg-Projekt in Forchheim, nördlich von Freiburg im Breisgau, eine Zwischenbilanz ziehen. Die Verringerung der Belastungen soll durch einen grenzüberschreitenden Aktionsplan umgesetzt werden.

Die wissenschaftlichen Studien zu Mikroschadstoffen in der Umwelt häufen sich und senden ein immer stärker werdendes Warnsignal. Der Oberrhein, ein dicht besiedeltes und industrialisiertes Gebiet, steht dabei im Mittelpunkt. Das 2023 gestartete Interreg-Projekt ReactiveCity will bis 2027 gemeinsame und kohärente Lösungen finden, um die Gewässer und Böden der Städte am Oberrhein vor Bioziden sowie anderen unerwünschten Molekülen zu schützen. Darunter gehören PFAS, per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, oft als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet. Die Projektträger, Forschungsinstitutionen sowie die Städte Straßburg, Freiburg im Breisgau und Landau (Pfalz), veranstalten an diesem Donnerstag, den 18. September, ein Halbzeitforum in der Kläranlage von Forchheim (Baden-Württemberg).

Wissenschaftliche Entdeckungen

Sylvain Payraudeau, Professor an der Engees und am ITES sowie Ko-Koordinator von ReactiveCity. © Agence de l'Eau Rhin Meuse

„Es werden erste Ergebnisse vorgestellt, darunter mehrere wissenschaftliche Entdeckungen. Wir wollen eine gemeinsame Roadmap für den Oberrhein entwickeln, um gesündere Städte aufzubauen“, erklärt Sylvain Payraudeau, Professor an der Engees (École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg, Nationale Hochschule für Wasser- und Umwelttechnik Straßburg) und am ITES (Institut Terre et Environnement de Strasbourg, Institut für Erde und Umwelt in Straßburg), Koordinator von ReactiveCity gemeinsam mit Gwenaël Imfeld (Forschungsdirektor am CNRS, ITES).

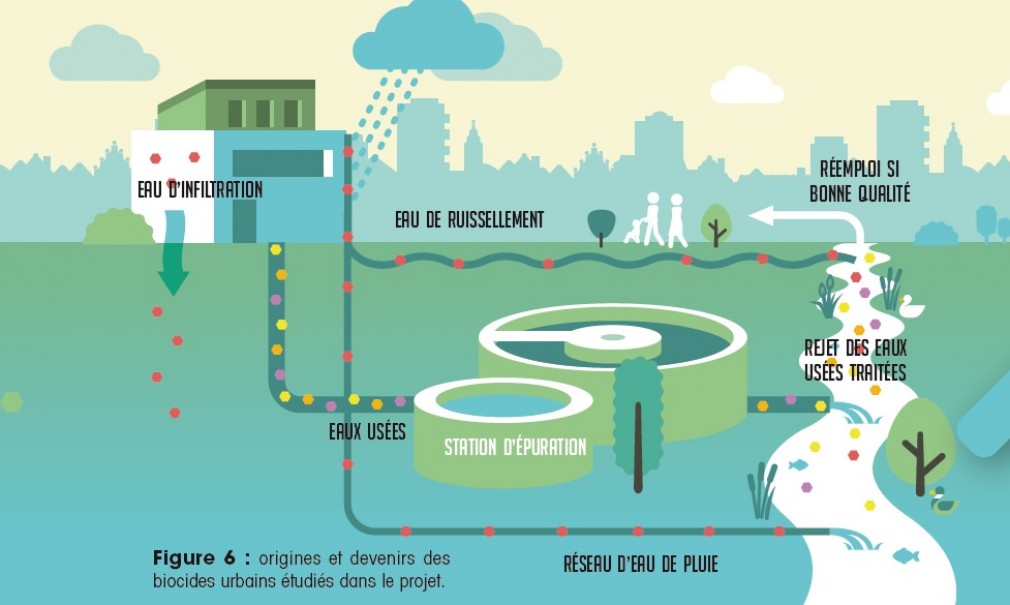

Ein vorheriges Interreg-Projekt, Navebgo (2019–2022), befasste sich mit der Gewässerverschmutzung durch Biozide, die in Fassadenbeschichtungen von Gebäuden in Stadtvierteln von Straßburg, Freiburg und Landau eingesetzt werden. Getragen vom ITES-CNRS in Straßburg, erweitert ReactiveCity den Fokus auf sämtliche Städte sowie auf ein breiteres Spektrum an Mikroschadstoffen: Antibiotika, häusliche Bakterizide und die berüchtigten „Ewigkeitschemikalien“ PFAS und TFA (Trifluoressigsäure) wurden dabei genauer untersucht. Jeder der drei Regionalstandorte widmete sich in den ersten beiden Jahren von ReactiveCity einem ergänzenden Schwerpunkt.

Null Biozide

Straßburg hat die Untersuchung der Umwandlungsprozesse von Bioziden aus Baumaterialien städtischer Fassaden sowie von Antibiotika auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Dank einer Partnerschaft zwischen Forschenden und den städtischen Diensten führte diese Arbeit zu einer umfassenden Modellierung: diese sieht ein Transfer von Bioziden in der elsässischen Hauptstadt hervor. Doch selbst wenn man vollständig auf all diese Moleküle verzichten würde – konnten die Wissenschaftler „Memory-Effekt“ nachweisen, dass auch nach 20 Jahren noch 42 % der Terbutryn-Moleküle, die in Fassadenbeschichtungen enthalten sind, sowie deren Abbauprodukte im Boden bestehen.`

„In Straßburg haben wir den Memory-Effekt der Biozide deutlich nachgewiesen. Man kann ihn entweder bedauern oder aber als zusätzliches Argument verstehen, um die Akteure vom notwendigen Modellwechsel zu überzeugen“, analysiert Sylvain Payraudeau, der hofft, dass Landau und Freiburg sich von der Straßburger Analyse inspieren werden.

TFA noch kleiner, mobiler und persistenter als die PFAS

Die wissenschaftlichen Ergebnisse jenseits des Rheins sind nicht ermutigender. Die Forschenden untersuchten die Abwassernetze von Freiburg bis zur Kläranlage in Forchheim, etwa zwanzig Kilometer nördlich. Das Ergebnis: Auch landwirtschaftlich genutzte Gebiete sind von PFAS-Verschmutzung betroffen. Zudem sind TFA, kleiner, mobiler und persistenter als die PFAS, aus denen sie entstehen, am Auslauf der Kläranlagen häufiger anzutreffen, da diese nur in manchen Fällen eine unvollständige Zersetzung der PFAS bewirken können. Die Wissenschaftler in Landau zeigten außerdem, dass Mikroschadstoffe in Flüssen die Fähigkeit der im Flussbett lebenden Mikroorganismen verringern und organische Substanz abzubauen. Diese sind für die Gesundheit der Flüsse jedoch entscheidend.

Der Straßburger Pacte

Die Partner von ReactiveCity setzen große Erwartungen in das Treffen an diesem Donnerstag, die zweite Sitzung des „grenzüberschreitenden Forums für Diskussion und Aktion“ des Projekts. Um biozidfreie Städte zu fördern, will das Forum alle beteiligten Akteure einbeziehen: Bürger, Forschende, Lehrkräfte sowie Fachleute aus Stadtplanung und Bauwesen). Der „Pacte“ der Eurometropole Straßburg könnte dabei als Inspiration dienen. Er mobilisiert alle öffentlichen und privaten Fachakteure aus Bau- und Stadtplanungsbereichen im Hinblick auf die Ziele des französischen Klimaplans 2030. In diesem Rahmen und im Einklang mit ReactiveCity haben die Dienste der elsässischen Hauptstadt Grundlagen geschaffen, um durch Empfehlungen für öffentliche Gebäude und soziale Wohnungsbaugesellschaften den gesamten Sektor von Bioziden zu befreien.

One Health für den Oberrhein

„Stadt Straßburg hat das Konzept ‚One Health‘ aufgegriffen [Ansatz, der die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt als untrennbar miteinander verbunden betrachtet, Anm. d. Red.]. Eine der Herausforderungen bleibt, den Straßburger Pakt nach Freiburg und Landau zu übertragen, wo die zuständigen Fachdienste oft kleiner aufgestellt sind“, betont Sylvain Payraudeau. Die Austauschrunden und Workshops des ReactiveCity-Forums sollen es den Teilnehmern ermöglichen, wissenschaftliche Ergebnisse in praktische Maßnahmen umzusetzen. Sie sollen auch helfen, Wege der Zusammenarbeit zu entwickeln, um ihre drei Städte sowie die gesamte Oberrhein-Region nachhaltiger zu gestalten. Eine Debatte wird gewählte Vertreter für Gesundheit aus Straßburg, Freiburg und Landau zusammenbringen. Die Wissenschaft hat die Erkenntnisse geliefert – jetzt muss die Politik reagieren.

* ReactiveCity stützt sich auf ein wissenschaftliches Konsortium aus sechs Teams der Universitäten Straßburg, Landau und Freiburg, des CNRS sowie zweier Ingenieurschulen (ENGEES und Institut national des sciences appliquées). Neben den Städten Freiburg im Breisgau, Landau und Straßburg arbeitet das Projekt mit zwei Abwasserverbänden (Syndicat des eaux et de l’assainissement und Abwasserzweckverband Breisgauer Buch), der Aprona und dem auf Wasser spezialisierten Kompetenzzentrum Hydreos zusammen.

© Pierre Wisson