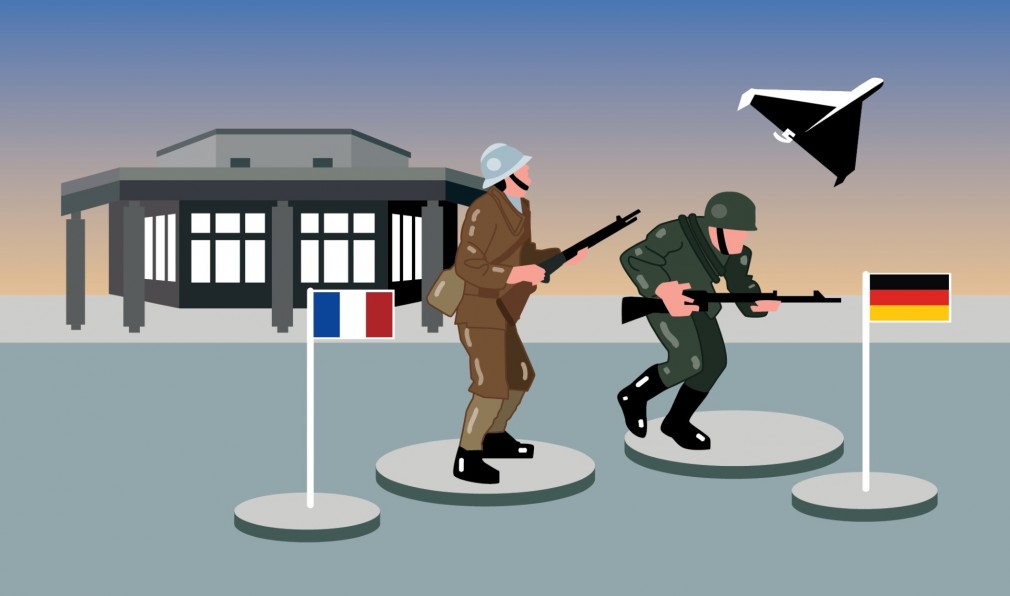

Dans la recherche militaire, le franco-allemand n’est plus tabou

Resté très discret depuis bientôt 70 ans eu égard à ses activités, l’institut de recherches militaires ISL de Saint-Louis revendique désormais son rôle dans la Défense. Cette évolution, induite par le changement de posture de l’Allemagne, donne à ce site frontalier une dimension binationale originale et lourde de sens.

Au cœur de la ville de Saint-Louis, à la pointe sud de l’Alsace, l’institut ISL mène depuis 66 ans des recherches militaires entourées du secret qui leur sied. Rares sont les occasions de voir la forteresse s’ouvrir. L’une d’entre elles s’est présentée ce 30 septembre, avec la visite d’une délégation d’élus du Bade-Wurtemberg à l’invitation de la région Grand Est. La structure est en effet franco-allemande, ce qui la rend encore plus singulière compte tenu du champ de ses activités. Sa composante germanique, qui s’est longtemps cachée, se dévoile désormais davantage. La raison de ce tournant est bien connue : la guerre en Ukraine.

- Déjà abonné ?

- Se connecter

*Champs obligatoire

» J'ai oublie mon mot de passe ?

» Vous n'avez pas d'identifiant ?

- Accédez à tous les contenus du site en illimité.

- Les newsletters exclusives, éditos et chroniques en avant-première

© André Faber